INTRODUCE

北京高校思想政治理论课高精尖创新中心宣传片

北京高校思想政治理论课高精尖创新中心是在北京市委教育工委、市教委的大力支持与直接领导下成立的首批高精尖创新中心之一。

中心充分发挥北京高校在思想政治理论课教育教学上的人才优势、资源优势、技术优势,通过建设思想政治理论课资讯平台、马克思主义理论研究和文献支撑平台、思想政治理论课教学资源共享平台、思想政治理论课数字化教学平台、思想政治理论课实践育人平台和思想政治理论课教育质量评估平台,并在六大平台基础上打造全国高校思想政治理论课教师网络集体备课平台,为高校思想政治理论课教育教学提供全方位、立体化服务。同时,中心立足北京、联动全国,通过凝聚国内外马克思主义理论学科顶尖学者,培养优秀的学生和优质的师资,发挥汇聚和培养马克思主义理论研究和教学人才的集装箱和孵化器的功能。在此基础上,中心立足理论与实践急需,释放理论创新活力,搭建实践创新平台,打造服务和引领北京社会治理、理论创新、决策咨询、舆情研判的思想智库和创新基地。

中国人民大学党委副书记、副校长,哲学博士,教授,“长江学者奖励计划”特聘教授、中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家,教育部高校思想政治理论课教学指导委员会“思想道德与法治”分教学指导委员会副主任委员,国家“万人计划”教学名师。先后荣获全国优秀教师、“2020年最美教师”、全国优秀思想政治理论课教师、北京市优秀基层党组织书记、北京市先进工作者、北京市三八红旗奖章称号等奖励。

冯秀军,中国人民大学马克思主义学院院长、教授,中国人民大学吴玉章讲席教授,博士生导师,兼任中央马克思主义主义理论研究和建设工程重点教材《思想道德与法治》编写组主要成员、教育部马克思主义理论类专业教指委委员、北京市“思想道德与法治”研究会副理事长、北京市社科联第七届委员会常委。主要从事马克思主义理论与思想政治教育研究(中国精神与价值观教育,爱国主义教育,理想信念教育等),思政课教学研究。

王衡,法学博士,中国人民大学马克思主义学院副院长、副教授。全国高校思想政治理论课教学标兵,全国高校优秀思想政治理论示范课百人巡讲团成员,中央马工程重点教材《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》编写组主要成员。作为团队成员荣获高等教育国家级教学成果奖一等奖、国家级一流本科课程、北京市高等教育教学成果奖特等奖、北京高校教师教学创新大赛特等奖。

杨子强,中共党员,中国人民大学党委学生工作部部长、人民武装部部长,马克思主义学院副教授,习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、新时代中国青年发展研究中心主任。入选教育部“全国高校思政工作中青年骨干队伍建设项目”、“全国高校网络教育名师培育支持计划”、北京市“国家治理青年人才培养计划”,荣获全国高校“践行社会主义核心价值观先进个人标兵”、北京市优秀思想政治工作者,北京高校优秀德育工作者、首都大学生思想政治教育工作实效奖特等奖、北京市高等教育教学成果奖一等奖。

熊宇平,中国人民大学团委书记,熟悉党的建设和学生思想政治工作、共青团工作。

中国人民大学马克思主义学院教授,博士生导师,中国人民大学中共党史党建研究院副院长,中国中共党史学会理事、中央统战部(国家宗教局)特聘专家、中国宗教学会理事。主要从事中共党史党建、马克思主义理论和统一战线等方面的研究工作。

创新中心以马克思主义、中国特色社会主义理论体系和习近平系列重要讲话精神为指导,以对马克思主义理论学科和基础文献的深入研究为基础,以对思想政治理论课程研究为中心内容,为高校思想政治理论课集体备课平台提供智力支持和思想支撑,大力加强思想政治理论课研究。主要研究团队有:

团队负责人 :郝立新、秦 宣

专 家 团 队:

张 宇、梁树发、马俊峰、黄继峰、侯衍社、杨光斌、 陶文昭、张云飞、郑吉伟、张秀琴、臧峰宇;

肖贵清(清华大学)、陈新夏(首都师范大学)、聂锦芳(北京大学)、韦正翔(清华大学)、

孙英(中央民族大学)、沈壮海(武汉大学)、高国希(复旦大学)。

团队负责人 :张雷声、杨凤城

专 家 团 队:

齐鹏飞、徐兆仁、郑保卫、冯玉军、冯仕政、何虎生、 王海军、杨德山、宋学勤、谢富胜、蒲国良;

陈占安(北京大学)、徐志宏(首都师范大学)、孙熙国(北京大学)、艾四林(清华大学)

王树荫(北京师范大学)、李松林(首都师范大学)、韩振峰(北京交通大学)、 程美东(北京大学)

佘双好(武汉大学)

团队负责人:刘建军、王 易

专家团队:葛晨虹、邱 吉、陈 崎、张 旭、王向明、宋学勤、张秀琴、王海军、何虎生、宋友文、谭清华;

吴潜涛(清华大学)、冯 培(北京第二外国语大学)、 宇文利(北京大学)、冯秀军(中央财经大学)、

黄延敏(首都师范大学)、赵义良(北京航天航空大学)、刘冠军(首都经贸大学)、李辉(中山大学)

李久林(首都经贸大学)、李东松(北京工业大学)、彭庆红(北京科技大学)

团队负责人 :李永强

管理团队:陈 健 吴晓峰

编辑团队:孙兴芳 刘英英 冯 苗 夏 岩 李名扬

研发团队:李 强 丁 涛 林 涛 李 珊 魏 莹 高 阳 杨 娜 付翠平 郭晓非 魏科科 焦丽娜 郭 盼

设计团队:宋 炜 王璇 王宇

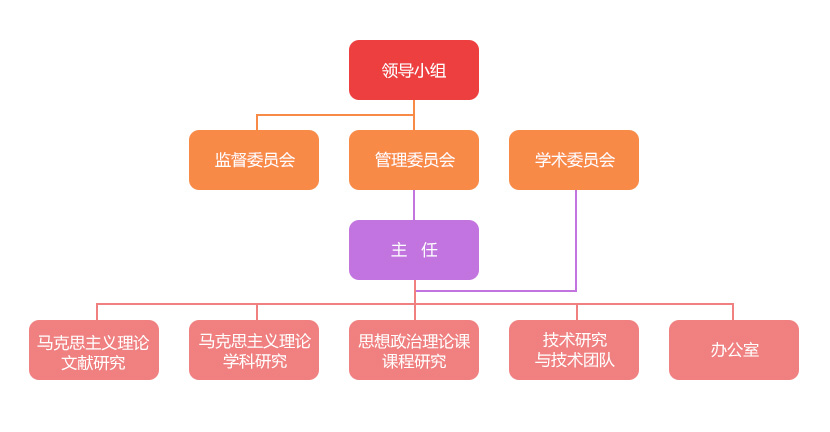

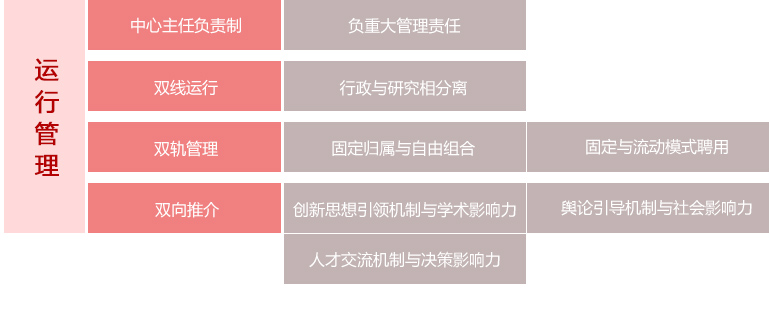

中心主任由理事会成员推选产生,任期五年,中心主任一名, 副主任若干名, 并设执行主任一名,在中心主任领导下,负责创新中心日常管理、课题选择、课题审定、人员聘用和经费开支等具体事务,对中心负有重大管理责任。

行政与研究相分离的“双线运行”模式。

在研究方面,创新中心推行以目标为导向的科研组织新模式,以项目(课题)为龙头,由中心聘请国内外相关人士进入中心进行研究,并付给相应报酬,课题组成员除中心固定人员外均保持原来工作关系,课题结束,课题组即行解散。

在科研评价方面,中心聘请相关资深研究人员担任评审员,负责项目期中审查和计划临近结束时的期末审查坚持以成果质量为重点,以发挥成果影响为核心,实行奖惩结合的科研评价模式。

在行政方面,设立“一站式”行政服务中心,对外负责创新中心的成果传播、推广和转化,提升中心“引导思潮,影响社会”的能力;对内通过与学校相关职能部门对职责的对接,实现“一站式”行政事务集约化服务,将创新中心的专家从大量繁琐的行政事务中彻底解脱,全身心投入科研工作。

中心研究人员实行双轨管理模式

在创新中心人员的具体管理上,采用双轨制,即所有研究人员属于创新中心,同时又按研究项目自由组合。根据项目需要,创新中心人员可以自由组合。研究结束后,回归创新中心按新项目进行组合,实现人员的有序组合。各项目组可根据研究课题的实际需要,从中心外聘请高水平的专家和中心的研究人员一道进行工作,课题结束后,研究人员也随之更换。

中心研究人员以固定与流动模式聘用,除保持骨干研究人员作为固定聘用外,其它研究人员实行流动的合同制。研究人员主要来源于牵头高校、协同高校、政府、企事业单位和其它研究机构的既具备较高专业素质又有一定实践经验的科研人才。

通过创新中心与政府的互动,在创新中心与政府、学术圈、媒体网络、社会公众之间建起传递机制和渠道,从而形成影响北京和国家决策的网络机制。通过创新思想引领机制、舆论引导机制和旋转门的人才交流机制,采用多种手段和渠道向决策者、社会公众、学术圈和媒体、网络宣传推介自己的思想、观点和策略,逐步树立自己的学术影响力、社会影响力和政策决策执行影响力,为政府决策提供多种设计方案,为国家发展和民族振兴提供精英人才储备。

第一,创新思想引领机制与学术影响力

新思想和新观点是成为高精尖创新的第一要素。创新中心拟通过持续不断地生产出符合社会发展趋势、能够解决经济社会中重大战略问题的新思想、新观点、新理论和新知识,作用于学术圈,引起学术界讨论和研究,从而产生学术影响力。学术影响力主要是通过成果发表、人才培养等途径培育而成。

第二,舆论引导机制与社会影响力

学术圈通过媒体和网络把创新中心的创新成果介绍给社会普通民众和政府人员,以求产生潜移默化的巨大影响。途径包括议题设置、成果发布会、会议、讲座、研习班等。运用议题设置,聚焦社会热点,精心策划新闻报道与评论,引导社会舆论,进而提出自己的立场与观点;召开成果发布会,表达立场观点,并与社会舆论进行互动;举办会议、讲座、研习班等,加强与中心外专家的联系,共同探讨社会发展形势及相关问题,藉此影响政策制定;借助互联网,直接面向社会公众,发布信息、开展互动、表达意见,扩大自身社会影响力。

第三,人才流动机制与决策影响力。

通过创新中心的学者到政府担任要职,从研究者转变为决策者和执政者,同时卸任的许多官员也会到创新中心从事政策研究的人才流动机制,创新人才培养,提高人才层次,促进学术圈与决策层的交流融合,加快学术成果转化,将思想观点渗透到政策制定和决策的过程中去,扩大决策影响力。

版权所有 © 2016 - 2025 北京高校思想政治理论课高精尖创新中心

增值电信业务经营许可证:京B2-20190536 京ICP备10054422号-13 京公网安备

110108002480号